2016年1月7-8日,快播涉嫌传播淫秽物品牟利案公开审理。涉事快播公司及四名高管均否认指控。

北京海淀法院对审判全程进行了网上直播,庭上控辩双方和法官的表述引发网民热议。

该案将择期宣判。

从上周五开始,朋友圈和微博上都被快播庭审刷屏。明明一场很严肃的庭审,很快被欢乐的网民们刷成了段子集锦。

除了案件涉及的这款播放器因为涉黄而夺人眼球之外,辩护人的精彩发言也是让围观群众燥起来的主因。

我跟多数网民一样,也对公诉人和法官的表现感觉捉急,也被辩护人高潮迭起的段子感到惊喜。

毕竟,围观的心情不同于审判的氛围,你审你的是是非非,我吃着乐事喝咖啡,大家泾渭分明,各取所需。

但是,当看到网上越来越汹涌的民意,我感到一丝担心。我们的围观群众,似乎有相当一部分,正在被他们看到的段子引导自己的是非心。

这场案子可以剖析的东西很多,我们今天只说一个问题,这也是庭审那天被网友们聊的最欢畅的问题之一:

为什么是快播,而不是移动、百度和腾讯?

我们看看被告,快播CEO王欣的说法;

再看辩护人怎么说的:

说到底都是一个道理:技术是中立的,技术无罪。

今年,先拿出美国的三个著名判例来聊聊。自己当年刚好毕业论文写的就是这个,可以跟各位做个分享。

(一)索尼案

一个案例是1980年代环球影业跟迪斯尼两家影业巨头,跟生产家用电器的索尼公司之间的一场官司。当时呢,索尼公司推出了一个划时代的产品,在当时叫做神奇,在现在叫做过气,这个产品,叫做录像机。

这个录像机有个功能,叫做time-shift,翻译成中文叫做时移,时间的时,移动的移。什么意思呢,就是这台录像机可以自动把电视上的内容上通通录下来,等用户回来可以把内容往前调。

比如有个用户,特别喜欢看新闻联播,但每天下班都在十点过后,通过这个时移技术的录像机就不用担心了,可以调到七点,看之前的节目。

这样就带来一个问题:美国电视上的有些节目,比如电影他是只允许你当时看,不能录下来的。像环球和迪士尼这样的电影公司,他们把电影卖给电视台播放,但他不是说你一次性买下来然后无限次播,而是按次卖给你。

所以,如果用户那录像机录了下来,那就可以之后在自家电视上想什么时候看就什么时候看,想看多少遍就看多少遍,甚至就不用去买电影的录像带了。这对于电影公司来讲就是一种侵权。

但是,电影公司没办法直接去控制观众的录像行为啊,于是,他们瞄上了生产和销售这种录像机的索尼公司,把他告上法庭,要求索尼要赔钱。更吓人的是,原告要求索尼从此不能再销售这种录像机。

那索尼的辩护意见是什么呢?跟我们今天的快播的老板王欣说的几乎一摸一样:说我们是一家技术公司啊,我们没办法控制用户的行为啊,他既可以录这些不该录的,也可以用来录很多允许转录的内容啊!

最后,官司一直打到最高法院。大法官们投票认定,索尼公司胜诉。原因是什么呢?原因之一就是最高法院采纳了被告的说法,认定索尼的这台录像机不构成侵权。

(二)Napster案

我拿索尼的录像机说事,似乎是在替快播这方撑腰,不对,各位接着听美国判例中的第二个故事。

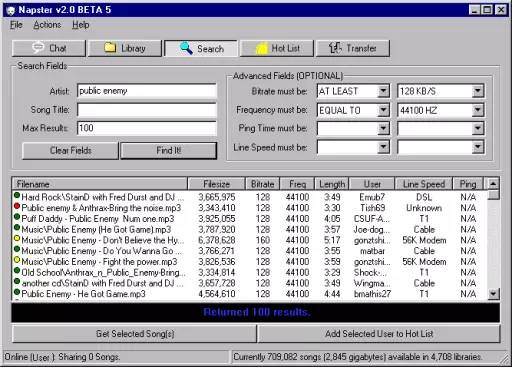

1990年代后期,互联网兴起,有一家世界上最早的在线音乐播放器,叫做Napster,这个音乐播放器很像我们后来的百度音乐或者是QQ音乐,你可以在上面搜索歌曲,然后下载到自己的电脑上。那他搜索的范围就是所有安装了Napster播放器的用户他们的共享文件夹。

在1999年,Napster被告上了法庭。

原告觉得,这家播放器帮助用户传播盗版音乐,应该承担侵权责任。

Napster不这么认为。它提出来的抗辩理由,跟我们今天的快播一模一样,还是说:我是家技术公司,我们的产品是中立的,侵权的事是用户干的,我们没有参与啊。

那这一次,官司打到了美国联邦第九巡回上诉法院。法官们结果判定:Napster败诉,而且直接给这家播放器判了死刑。

这就奇了怪了,同样是搞技术的,同样是中性的产品,为什么索尼的录像机不构成侵权,但Napster的播放器就成了万恶之源呢?

这里要跟大家分享一下大法官们在索尼和Napster判例中明确的一个侵权认定标准:就是这个产品的实质性非侵权用途。

简单地说,就是要看这个产品它的主要用途是不是干那些侵犯别人权利的活动。

比如,索尼的录像机虽然是不分青红皂白地什么都录,但法院认定,电视台放的节目大多数都是允许录下来甚至是希望你录下来的。

但Napster这个软件呢,它的主要功能就是帮用户下载盗版音乐。甚至,巡回上诉法院的法官们退了一步,说我们对新技术还是要抱着发展的眼光来看待,目前虽然没有什么用在正道上的用途,但说不定以后还会有啊。但是,法官们绕了一大圈,最后还认定,即使自己脑洞大开,依然想不到Napster软件有什么潜在的非侵权用途。

话说得这么绝,直接就把这款当时最火的音乐播放器送到死无葬身之地。

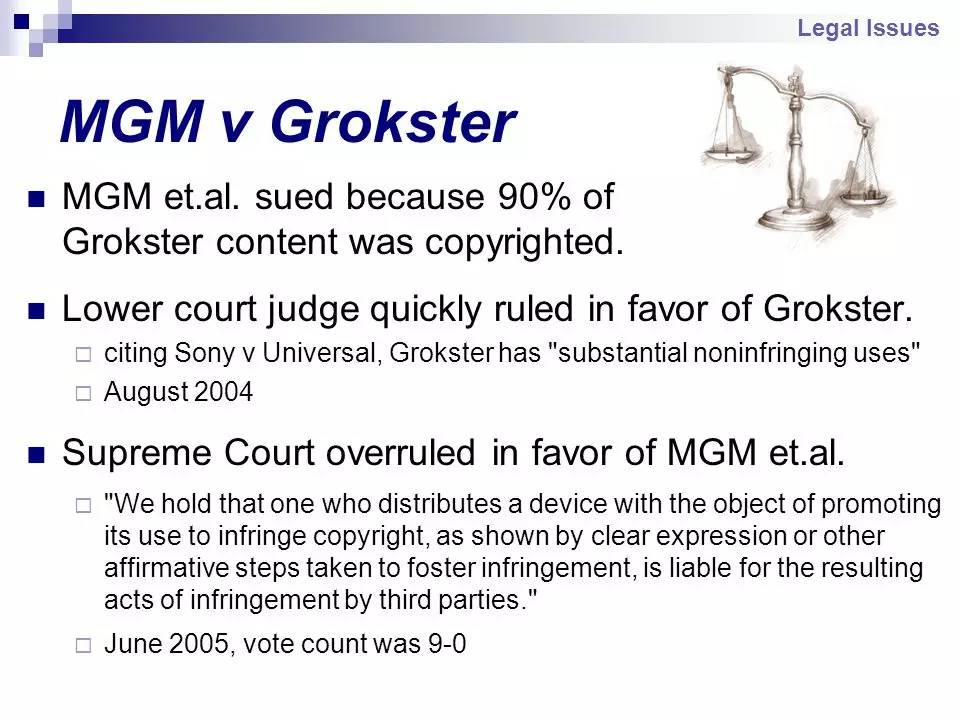

(三)Grokster案

Napster死以后,又有另外一个播放器冒了出来,叫做Grokster。

这时候,P2P技术已经修炼得炉火纯青。什么叫P2P,就是用户跟用户之间文件的直接传输,不需要通过一个中央服务器。但是,在Napster的年代,虽然文件是用户间直接传,但是用户信息的搜索需要借助一个信息目录,而这个目录留在Napster公司自家的服务器上面。所以法院一抓一个准,就可以认定你是明明知道自己的用户在搞盗版而你却不闻不问。所以以这个名义把Napster干趴下了。

但Grokster就机智多了,人家连搜索信息都不放在自己的服务器上,而是分散在网络中随机生成的节点上。所以,你根本就抓不到他什么把柄。

所以,当原告美高美影业,也就是拍007的那家电影公司,把Grokster告上法庭,Grokster就比Napster神气多了。它跟我们的快播还是一个口径:我们是技术公司,我们不掌握任何客户信息。所以,这个官司更难打,从2001年一直打到2005年。

打到最高法院后,最高法院又回顾了索尼案和Napster案,提出了对于实质性非侵权用途标准的一个新要件:诱导性侵权。说的简单点,就是看在推广宣传这个技术的时候,有没有把这种侵权功能作为商家的一个主要卖点。

最高法院说,你看,索尼人家没有说把侵权录像作为卖录像机的主要卖点。但是,Napster也好,还是你Grokster也好,都在或明或暗地宣传自己可以用来下盗版。你Grokster,虽然从技术上没办法证明你是在协助下盗版,但是从你的营销上面看,你的营销对象专门瞄准的就是Napster的前客户;还有,你还用技术手段,让在网上搜Napster的用户搜索结果都转到Grokster这边来。甚至,你明明可以开发过滤盗版的程序,但却有意不开发,这一切都可以推导出一点,那就是你这个产品依然是为了侵权而开发。

最高法院最后以9:0的投票,压倒性地判决美高美公司获胜。

各位,跟各位一口气吹了三个故事,我们简要归纳一下,中心思想就是:一个技术公司,不能因为他只是搞技术的我们认定他的眼神一定是无辜的;而是要认定这个技术不是主要用在侵犯别人权利的事情上。

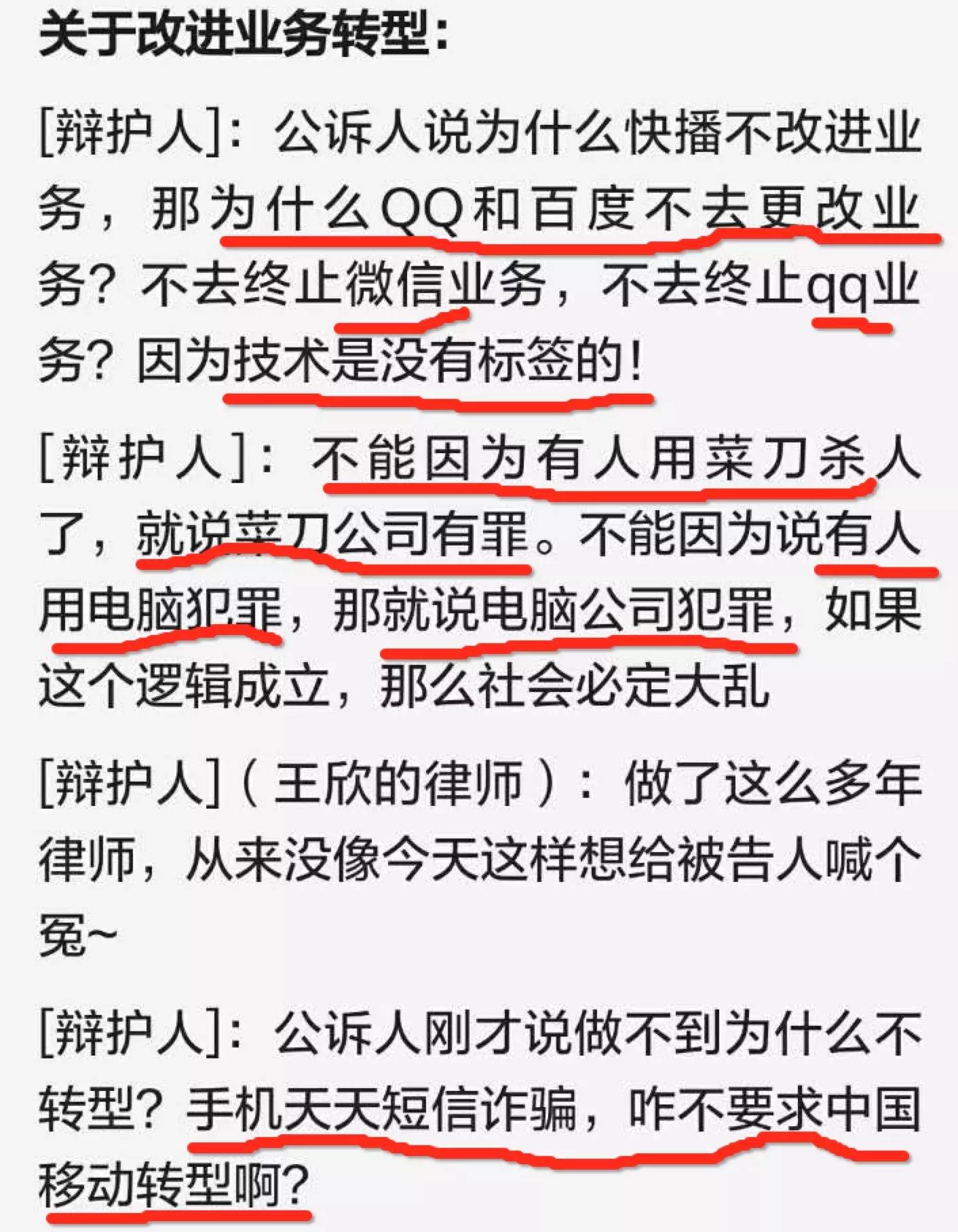

好了,那我们现在就回过头来,对照这些话再来理解一下快播案中我们辩护人的表述,相信这也是刚刚过去的这个周末大家在网上和饭桌上争先拍案叫绝的段子。

比如辩护人说:菜刀既可以杀人也可以切菜,为什么不把菜刀禁掉啊。

那用我们刚刚说的实质性非侵权用途来解释就很简单啊,菜刀的主要功能是切菜而不是砍人,主要负责砍人的那叫砍刀或者手枪或者氢弹。所以,菜刀不应该被禁止,砍刀这类东西应该受管制。

再比如,辩护人拿移动的垃圾短信、QQ上的淫秽信息来类比,意思是他们为什么不被查,他们为什么不被要求转型,偏偏快播要被这样往死里搞。

但是各位请注意,同样用我们之前聊的原则,我们可以认定移动联通电信的短信功能主要是用来发送垃圾的吗,腾讯的QQ和微信主要是用来传播色情吗?腾讯有天天跑来跟你说,快使用我吧,我很黄很暴力。有这样么?如果无法证明这一点,那么辩护人的这些很花哨的说辞,也就像烟花那样,即便绚烂,但终究只是嘴皮子上过把瘾而已。

最后,我想撇清一下立场。

我在这里不是说我认为快播的主要功能就是传播淫秽视频。这个问题不是我说了算,我也不了解案情。我只是觉得,所有专业的法律人在对待类比的时候都应该非常慎重。搞过辩论的同学都应该清楚,类比是一种场面上很好看但却在逻辑上有瑕疵的东西。因为你是在用A的道理来解释B,总归是有点问题的。

我还想说,庭审公开总归是件好事,但是公开成一场群众的狂欢,确实让人笑过之后为我们的司法水平感到痛惜。这场庭审,原本最焦点的问题都应该是技术性很强的问题,比如快播公司的服务器上到底是不是黄片居多,有没有在播放页面上突出宣传自己的涉黄功能,有没有采取有效的过滤功能,等等。但由于公诉人和辩护人双方的不专业,特别是公诉方在知识结构上的明显残缺,导致在这些问题上被理科生智力碾压,丢够了我们文科生的脸,不仅把一场技术鉴定会开成了一场成功的相声大会,还作为公诉方主动把逗哏的位置让给了对手,成功地把辩护方捧成了网红。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号